ミニマル&イズムの二人は、いずれもモノを減らしたミニマリズム生活のあとに車を購入している。

そして、どちらもなぜかマツダである。

数年前からコンセプトに「引き算の美学」という言葉を使っているマツダ車は、外装と内装において、シンプルでノイズのない美しさを追求している。ただミニマルにするだけなら、他の車も伝統的にチャレンジしているが、シンプリシティだけで成立しないが車のデザインでもある。

だからこそ、ミニマリストとしては「車に引き算のデザイン」は興味深い。

今回、2019年の年末に発売されたばかりのCX-30という車のチーフデザイナーである柳澤亮氏に、沼畑と佐々木の二人が話を伺った。ミニマルな気分を満たしてくれる、不思議な車の謎に迫りたい。

前編 美しい間と脳内がコネクトするクルマのはなし。 文 沼畑直樹

後編 (後日公開予定) 文 佐々木典士

やなぎさわ・りょう 1969年生まれ。91年にマツダ入社。05年に二代目BT-50(ピックアップトラック)のチーフデザイナーとなり、07年からオーストラリアに駐在した。11年に4代目デミオのチーフデザイナー、16年からCX-30のチーフデザイナーに就任した。

前編 美しい間と脳内がコネクトするクルマのはなし。 文 沼畑直樹

平屋の庭に、アートのような車が一台。

その家の持ち主は、「余計なモノを持たない」を信条としていて、断捨離やミニマリズムという言葉が世に出るずっと前から、日本でシンプルな暮らしを続けていた。

庭にはさらに車が8台、9台と停められそうな広さを持つが、何も置かれていない。

禅寺の庭よりも飾り気なく、平屋の佇まいをシンプルを究めている。

簡素で、色なく、小さい。

だからなのか、その一台が映えている。

展覧会のために準備されたかのように、車の佇まいも極まっている。

凜としている。静まり返っている。

その人の暮らしに憧れて、モノを減らしたからなのか、好きなモノを捨てたあとに、車を買った。

前の車を手放してから15年の間、好感を持つことはなかった。特に、インテリアのデザインに共感できなかった。だから、特にインテリアにおいて他の車と違う雰囲気を醸し出していた小さい車を買い、見事に夢中になった。

自由移動という能力を授かり、走る歓びを知り、遠くに出かけては、空の下でまったりと過ごした。

一方、佐々木さんはカブリオレの世界に没入した。赤く美しいフォルムを持つ二人乗りオープンカーで京都や瀬戸内海を流す「路の人(ロード・スタ)」となった。

彼からすると、走る歓びは動物的本能だという。理屈はいらない。

購入から5年が経ち、2019年の11月に車を買い替える。届いたのは12月のはじめ。すると、過ごし方が少し変わった。

たとえば師走、夜明け前の早朝、誰もいない路を走り、車を停める。コーヒーを飲む。

天井の高い開放的でミニマルデザインのコーヒー店でしか気持ち良さを感じないと、焦ることはない。この新しい車なら、ミニマルに整えられた静謐なインテリアが同じ気分にさせてくれる。自分が作ったコーヒーでも、コンビニでもスタバでも、ブルーボトルでも、何でもいい。

どうしてこんな気分になるのかと考えると、不思議でならない。嫌いだった車のインテリアが、2019年になると、心地良いものになっている。

ラグジュアリーだったり、機械的であったり、ポップすぎたりという車世界独特の感性は、今も多くのメーカーに残っているなかで、ミニマルで凜とした佇まい、気配と美しさを持つ外観と内観で人をはっとさせる車が誕生したのだ。

その不思議な車の名は、Mazda CX-30(シーエックス・サーティ)。

車のデザインテーマに「余白」という言葉

2020年現在、国内外問わず多くの車が、「はっきり」としたデザインをする。ボディに明確な線(キャラクターライン)を引き、国産車は特に奇抜な形が好まれる。アピール性の高い装飾やフォルムは、ひと目で「魅力」へと変換されるように緻密な?設計がされている。

そういった車は売りやすいが、その「魅力」の数値は、購入後上昇することはなかったりする。

でも、いい。デザイナーもユーザーもメーカーも、その当たり前の方法に意を唱えたりしない。

飽きたら、乗り換える。「新しい」デザインを心待ちにする。

車に興味がない人は、それを外側からときどき無関心に眺めている。

そんな中で、マツダはこの10年ほど、独自の道を切り開いている。マーケティングにこだわるのをやめ、内側に目を向け、日本的職人気質を大切にし、コンセプトを明確にした結果、気づけば完全なオリジナル、ユニークなメーカーとなった。

たとえば、2019年に発売されたMazda3とCX-30のサイドからの眺めを見ると、ドアの面は複雑な曲面になっている。そこに、まわりの風景が美しく映り込むように徹底した設計がされている。

「光の移ろい」と呼ばれるこのデザインは、あのはっきりとしたラインを排除し、シンプルな面で余白を作り、そこに何かが入り込むことで完成するということだ。余白に入るのは光と影、陰翳。そして、ユーザーの想像力。走っているときには見えないが、ドライバーは想像する。古い街並みを走ったらどうだろう。朝陽を受けて走ったらどうだろう。雨の日は…。

これは、あえて100パーセントに装飾をしない茶室の考えと同じだ。客人と無関係な装飾で相手を緊張させることなく、客人の想像力で茶室の美学を完成させる。「飽き」は無縁で、「斬新」とも無縁。人目でわかる美しさではなく、空間と人の精神的な繋がりを大事とする。

CX-30のチーフデザイナー柳澤氏は、CX-30のデザインコンセプトにおいて、「引き算の美学から余白に変わった」と発言している。ミニマリズムや禅の世界で使われるような「余白」が、走る機械である車のデザインに使われるとは、ユニーク以外の何ものでもない。

結果、私の感性に、ぐさりと刺さった。これは、ただの車じゃない。

マツダが「引き算の美学」を使う理由

「我々の目指しているものが、引き算の美学だけで語れるかというと、そうではないんです」と柳澤チーフデザイナーは言う。「根本的には、美しいものを創りたいんです。そのときに、ノイズを捨てていきたい。それで最後に残った純粋なもの、それが創りたい美しいものだと」

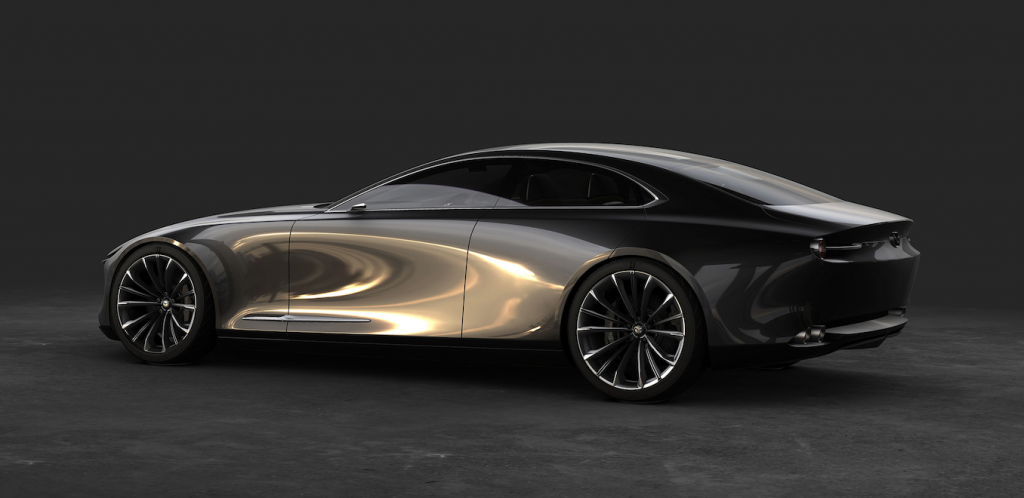

2017年に発表したヴィジョン・クーペというコンセプトモデルは、マツダエレガンスというテーマを持ち、その内容は日本古来の美意識を基にした「引き算の美学 Minimalist Aesthetic」だった。日本の工芸品、美術品や建築物がそうであるように、余計なものを削ぎ落とし、艶と凜を際立たせる。

「車は動体なので、シンプルな冷蔵庫のような箱を創るわけにはいかない。寂しい窓のない牢屋のようなものを創りたいわけではなくて、美しいものを創りたいし、美しい空間を創りたい。純粋に磨いて削ぎ落としていくことで、美しいものをどうやって表現するのかということに注力していきたいんです」

CX-30の開発が始まったのは、2016年ごろ。柳澤亮氏がチーフデザイナーに就任し、ヴィジョン・クーペのコンセプトを受けた車創りが始まった。

「2015年のRX-ヴィジョンが最初に世に出た『引き算の美学』のコンセプトなんですが、ヴィジョン・クーペはRXを引き継いだかたちになっています。RXはかたちで表現できたけども、それを十分コミュニケーションする言葉に置き換えられてなかったものが、ヴィジョン・クーペの段階で随分置き換えられて、言葉として発信できるようになったと思います」

引き算というコンセプトの前には、マツダが昔から大事にしているプロポーションの美しさという根幹がある。

「プロポーションの美しさを本当に表現できているか、これで完璧か、より完成度に近いか、自分たちの中で日々追究しています。車には、四つの車輪で走る動体としての本質的な美しさがあると思うんです。それはたとえば50年代60年代のヨーロッパの車にあり、例をあげるとジャガーやメルセデス、アストンマーチンです。それらの車は、今でも完璧なプロポーションを引き継いで美しい車を創れている。そういった普遍的な美しいプロポーションは壊してはいけない。そのために、余計なものを引き算していく。でも、引き算をしたあとは、ジャガーとアストンマーチンと何が違うのかとなってしまう。そこに、マツダとしての美しさの解釈をもう一つ加える。それが大事なポイントだと思っています。結果、探していくなかで見つけたのが『光の移ろい』で、光と影の移ろいが日本の美に繋がるのではないかと導き出して、徹底的に引き算をしたプロポーションに投影する。これがマツダのデザインであり、日本の美ですよと決めたわけです」

マツダエレガンスには禅や茶道を生んだ東山文化の系譜もあるため、極日本的な趣きを持つ。かといって、わびさびのような世界ではなく、艶や凜という美しさを達成し、海外のユーザーからも「これは日本の美しさだ」「マツダはデザインのマスターピース」と賞賛されるに至っている。

車のデザインにシンプリシティを持ち込むのは、新鮮なことではない。ホンダがアメリカに送り込んだ小さな車シビック、フォルクスワーゲンがワーゲンに対して用いた広告手法、レンジローバーという車のリダクショニズムというふうに、「シンプルにする」というアイディアは多くある。

マツダの場合は、単なるシンプルではなく、「美しさのために引く」という方法で、引いた結果美しくならないならば、間違っていると結論する。

ミニマリストが「どうして空っぽの空間にしたいのですか?」という問いを投げかけられれば、「美しいからです」と答えるしかないのと同じだ。どんなに照れくさくても、「美しさ」を求めているのは否定しようがない。

「間を創る」という仕事

「インスタントなものは創りたくないという思いがあります。使っていくうちに慣れ親しんでいくようなもの。それが愛着に繋がっていく」

たしかに、このインタビューの時点でCX-30に乗って一ヶ月だが、すでに慣れ親しみ、精神的な繋がりを感じてきている。

なぜなのかと考えると、この車の空間性がある。

そもそも、動物も人間も、空間に何かを感じる。安心感、美しさ、所有感、空間性、怖さ。よくわからないが、壁と屋根、もしくは自然物の空間に何かを感じるように設計されている。もともと何もなかった外の空間に、建物ができて中に入り、光に溢れているとワクワクするのだ。しかし、その気分は、たくさんの所有物で着飾ることで見えなくなっていく。

同じように、車のインテリアは機械的なスイッチで埋め尽くされることもある(それはそれでかっこいい)が、フォルムで囲まれた純粋な空間を感じるには、余計なものがないほうがいい。

CX-30は、インテリアにおいてヴィジュアル的なノイズを省くという試みをした。フロントガラスの向こう側の風景に集中するためという目的が第一だが、とにかく、ミニマルな空間が完成した。豪華でラグジュアリーなモノはもちろん、マシン的でレーシーなかっこよさも省いたといえる。

一見では、非常にシンプル。これはもしかしたら、走り好きな人に響かないかもしれない(マツダユーザーは走りが好きな人が多いという評判がある)…と不安になるほどだ。

だが、最初に人を選ばない、拒絶しないというのが、このシンプリシティの魅力だ。

モノで飾った部屋と、シンプルでモノが少なく、壁や窓が引き立つような部屋との違いに似ている。

モノを捨てる前の私の部屋は、まさに豪華絢爛。本や雑貨、家具によるセンスいいアピールの場と化していたが、それによって拒絶的な気分になるゲストの気持ちなんて考えていなかった。

モノを捨てたあとの部屋では、「引っ越し前みたい…」と、いい印象を持たれることはなくなったが、1時間もしないうちに、「なんかこの部屋が居心地よくなってきた…」という変化をゲストは何度も体験した。

「部屋のほうから寄り添ってくる」というあるゲストの表現は、この部屋は誰のモノでもなく、あなたのものでもあるという「空間側からのもてなし」を意味している。

CX-30に、私は同じものを感じた。もてなされ、繋がることができる。

ここで疑問が沸く。

ミニマリズムの世界や、これからの生き方、スタイルを模索し、いくつかの好きな過ごし方、生き方を持つようになった自分に突き刺さるのは、意図的な開発として行われたことなのか。

空の下でチルアウトしたいと思う、私のような人間をターゲットにしたことなのか。柳澤チーフデザイナーは、「時代に合わせたということはなかった」と素直に答えてくれた。

「インテリアで用いたのは、間という考え方。ヴィジョン・クーペでも表現しているんですが、疎と密という考え方をインテリアで表現していく。そこで、日本家屋のように、日本人が落ち着ける空間があればいいと思ってやってきました。決して日本の社会がそういう方向に進んでいるからというわけではなくて、そういう間を創りたいと思ったからです」

実は、マツダは数年前からマーケティングにこだわるという姿勢を捨てている。だから、そもそも自分のような層や好みがあることなんて、調べていない。柳澤さんいわく、他社の車にも疎いという。

ただ純粋に、美しい車、世界一の車はなんなのか、車とは何なのかという問いかけを自分たちでして、世間の車の流行を追わず、独自の車を創造し続けているのだ。

私のひとつ前の車も、実は柳澤氏がチーフデザイナーを務めている。インテリア出身の彼だからこそ、白い革シートに赤いファブリックを縫い付けるという、見たことのない空間を作った。他の機械的な車より、その女性的な車を自分が選んだのは、15年間の車のインテリアデザインが本当に嫌いだったからかもしれない(さまざまな個人的な理由がある)。なのに、実際に乗るとスポーティな味付けをインテリアにしたくなった。ステアリングを替えたり、シフトノブを替えたり。今思えば自分から破壊をしていたのだが、素直に寄り添えたかというと、CX-30ほどではなかったのかもしれない。今は、私がCX-30寄りなのか、CX-30が私に寄ってきたのかさえわからないほど、相性の良さを感じる。足りないものも、足したいものもない。

朝、人の少ない路を30で走り、川の向こうに登る朝陽を眺める。折り畳み自転車を積んで、眺めのいい路を探して、下ろし、走る。

早々に切り上げて、家に向かう。朝ご飯の時間に遅れてはいけない。

ネイビブルーの包み込むようなインテリアと白のシートの居心地がいい。

走り心地もいい。楽しい。

私の脳内の何かが、この車とシンクロして、コネクトして、操られて、私は理想の朝を過ごしてるのかもしれない。

前編 終わり

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] なぜミニマリストがマツダの車に惹かれるのか? 前編 美しい間と脳内が… […]